石破総理は、日本人の人口減少(2024年で約89万人減)による労働力不足を補うため、外国人労働者の受け入れを推進する必要性を強調しました。その中で、「七面倒くさい日本語、日本の習慣を日本政府の負担によってでも習得してもらい」と述べ、外国人への支援を提案しました。しかし、「七面倒くさい」という表現が、日本語や文化を「負担」と見なしていると受け取られ、批判を浴びました。

この発言は、政策的な意図があったとしても、国の先頭に立つべきリーダーが、自国の文化を理解していないことを露わにし、単なる失言では済まされない重大な失態です。

発言の背景と詳細な文脈

石破茂総理の「日本語は七面倒臭い」発言は、2025年7月2日に日本記者クラブ主催の与野党8党首による討論会で行われました。この討論会では、外国人労働者の受け入れに関する政策が主要な議題の一つであり、特に自民党が掲げる「違法外国人ゼロ」の公約や、外国人との共生について質問がなされました。

石破総理は、2024年に日本人の人口が約89万人減少したことを挙げ、労働力不足が深刻な問題であると指摘しました。その上で、「この七面倒くさい日本語、日本の習慣を日本政府の負担によってでも習得してもらい、適法な方に本当に日本の社会と共生できる形で入っていただく」と述べ、外国人労働者の日本語学習や文化適応を政府が支援すべきだと提案しました。

この発言は、産経新聞などの報道を通じて広まり、SNS上で大きな議論を呼びました。発言の意図は、外国人労働者の受け入れを円滑にするための現実的な課題を指摘し、政府の責任を強調することにあったと解釈できます。しかし、「七面倒くさい」という言葉選びが問題視され、多くの批判を集めました。 発言に対する反応と論争この発言は、国内外の政治家や著名人から批判的な反応を引き起こしました。以下は主な反応の一覧です

| 人物名 | 所属/職業 | 反応内容 |

| 原口一博 | 立憲民主党衆議院議員 | 「日本語のどこが七面倒くさいというのか?日本の習慣のどこが?」 |

| 小沢一郎 | 立憲民主党衆議院議員 | 「日本の言葉や伝統・文化に対する畏敬の念が感じられない」 |

| 神谷宗幣 | 参政党代表 | 「何言うとんねん」と驚きを表し、参院選での決意を示した。 |

| ほんこん | タレント | 「この発言ヤバい。誰の目線で七面倒くさいと言っているのか」 |

| へずまりゅう | 元ユーチューバー | 「自国の習慣が面倒と言っているのは信じられない」 |

これらの反応から、発言が日本語や日本の文化に対する敬意を欠いていると感じられたことが明らかです。特に、首相という公的な立場からこのような表現を用いることは、多くの国民にとって不快感を与えるものでした。SNS上でも「首相としてふさわしくない」「文化を軽視している」といった声が相次ぎ、7月20日投票の参議院選挙を前に自民党への逆風が強まったのは間違いありません。

日本語を愛する者としての視点

流麗で表現力豊かな日本語を愛する日本国民として、この発言をどのように受け止めるべきか考察します。

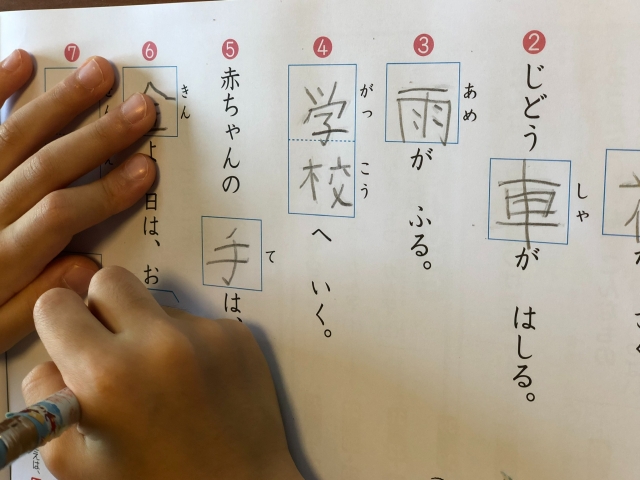

日本語は、世界的に見ても独特な言語であり、その複雑さは学ぶ者にとって魅力であると共に困難を極めます。実際、日本人にも難しいくらいです。

- 敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語があり、状況に応じて使い分ける必要があります。

- 漢字、ひらがな、カタカナの3つの文字体系があり、それぞれが異なる役割を果たします。

- 文脈や相手との関係性によって、同じ意味でも表現が変わる柔軟性があります。

これらの特徴は、確かに外国人にとって「七面倒くさい」と感じられるかもしれません。しかし、それは同時に日本語の美しさと奥深さを支えるものであり、日本人のアイデンティティや文化を反映する重要な要素です。

石破総理の発言は、政策的な意図があったとしても、「七面倒くさい」という言葉が日本そのものを「負担」として扱っているように受け取られかねません。これは、日本語を愛する者にとっては遺憾なことであり、文化的遺産に対する敬意が欠けていると感じざるを得ません。

この発言は、日本が直面しているグローバル化と文化的アイデンティティの間の緊張を浮き彫りにしています。一方で、人口減少と労働力不足を解決するためには外国人労働者の受け入れが不可欠であり、そのためには言語や文化の壁を乗り越える必要があります。しかし、日本語や日本の習慣を尊重し、保護していくことも重要です。

石破総理の発言は、外国人労働者の受け入れを促進するために日本語や文化を「負担」として扱う姿勢を示唆していますが、これは本末転倒です。むしろ、日本語の学習を支援することは、外国人労働者が日本社会と共生するための重要なステップであり、その価値を共有する機会と捉えるべきです。

例えば、政府が日本語教育プログラムを充実させたり、文化的理解を深めるための取り組みを強化したりすることで、外国人労働者と日本社会の双方が恩恵を受けることができます。このようなアプローチは、日本語の美しさや重要性を国内外に発信する機会にもなります。

今後の展望

石破茂総理の「日本語は七面倒臭い」は、政策的な背景はあるものの、その表現が不適切であり、多くの日本人、特に日本語を愛する者にとっては遺憾なものです。日本語は単なるコミュニケーションの道具ではなく、日本人の心や文化を反映する美しい言語であり、その価値を軽視するような発言は、首相という立場にある者がなすべきものではありません。

今後、外国人労働者の受け入れを進め、日本語学習を支援したとしても、自国の文化を理解しない総理大臣として名を遺すのは明白です。日本語や日本の文化を「共有すべき価値」として位置づけ、尊重し、掘り下げながら政策を進めることが重要です。しかし、トップが自国の誇るべき文化を「七面倒臭い」と発言し、理解に乏しい現状では文化共有には程遠いでしょう。

外国人支援の裏では

外国人支援を謳いながら、日本の子どもたちは貧困に喘ぎ、7人に1人が「相対的貧困」にあるといわれています。相対的貧困とは、その国や社会で多くの人たちが享受できている生活水準を送れない状態を指します。子ども家庭庁なるものもありますが、民間からの募金を集めて広報活動に努めてはいますが、現実的な支援は行っていない模様です。

また、留学生への支援はかなり手厚いようで、某テレビ番組で「月18万円じゃ足らない」と紹介され、掛け持ちアルバイトで卒業後も返済に苦しまなければならない日本人奨学生の反感を買いました。

バランスに欠けた政策のような気がしているのは一人や二人ではありません。今の日本政府で、日本の歴史・文化、そして現状を理解している政治家が、いったい何人いるのでしょう。自国を理解せずに何を語れるのか、と問いたい。

コメント