ヲシテ文字は、日本固有の古代文字として知られる謎多き文字体系です。漢字伝来以前の「神代文字」の一種と考える説もありますが、その真偽は学界で長年議論されています。

特徴的な幾何学模様のような字形を持ち、『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』などの古文書に記録が残されています。江戸時代の国学者や近代の研究者らが解読を試みましたが、未だに確定的な解釈は確立されていません。

本記事では、ヲシテ文字が創作であるとの疑念に対し真正面から検証し、民俗学的な意義に加え、現代における再評価の動きまでを多角的に考察します。古代日本の言語文化の可能性にご案内しましょう。

「ヲシテ」の名前の由来

「ヲシテ文字」は、古文書である「ホツマツタエ」「ミカサフミ」「フトマニ」の3文献(ヲシテ文献)において、文字のことを文中で「ヲシテ」と表記しているため「ヲシテ文字」と呼ばれるようになりました。

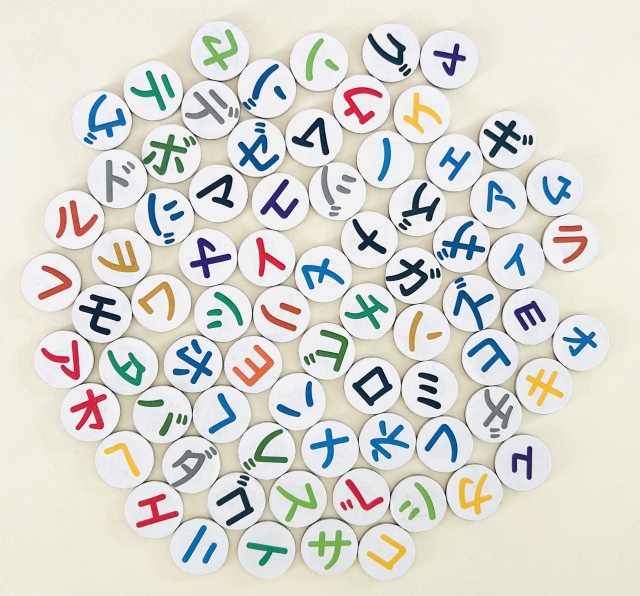

「ヲシテ」とは、「教える」の語幹に手段や行為を表す「て」が合わさった言葉です。基本は母音5(アイウエオ)と子音10(アカハナマタラサヤワ)の48文字から成ります。

「ヲシテ文字」はフェイク(創作)?

ヲシテ文字は江戸時代中期に発見された、古代日本の高度な文明を伝える神代文字の一種だと言われています。しかし、これまでの通説によると、江戸時代に創作された神代文字の一種に過ぎないと、多くの専門家から指摘されてきました。学界によるファクトチェックが入ったわけですが、その理由として以下の2点を挙げています。

- 日本の古代には母音が8個あったはずだが、ヲシテ文字は5母音である

- 7世紀に書かれた隋書倭国伝に「無文字 唯刻木結繩 敬佛法」とされている

既存の学説を覆すような発見があると、圧力がかかるのが世の習わしです。ヲシテ文字のファクトチェックを検証してみましょう。

1.8母音説の理由

上代(奈良時代を含むそれ以前)の日本語には8つの母音があったとされます。この8母音説は、佐藤春夫が『現代人の日本史1 日本の誕生』で強い口調で述べている通り、近年まで定説となっていました。以下、原文のままです。

わが国に神代文字があったというのは嘘である。古代には母音が八つあって、『万葉集』ではこの八つの母音がはっきりと書き分けられていて、古代はすべてこの八つの母音を完全に言い、また聞く能力があったものと思える。

しかるに神代文字と称するものの母音が五つしかなくて、四十八文字から成り立っているのは、母音が五つに退化(進歩の一変態として)した平安朝以降の偽作であることを明らかにするものである。

同時に同じ理由で母音を八音に書きわけてある『古事記』は平安朝以前の述作であることをも証明して、『古事記』が平安朝にできた偽書だろうという説を駁するにも足るもののようである。平安朝時代、人々は国語の母音が八つあることはもう全く忘れてしまっていたのだから。

神代文字というものはなかった。すなわちわが国の文化は当時まだ自国の文字を案出するまでには発達していなかったのである。そうしてまず識者によって音標文字化して国語を写すように使いこなしたのち、さらに漢字を自国風(くにぶり)に簡略化した平仮名、片仮名のできる以前にあっては、『記紀』のように専ら漢字という他国の文字に頼るよりほかなかったわけである。

引用:『現代人の日本史1 日本の誕生』p84-85

佐藤春夫は、近代日本の詩人・小説家の一人であり文学界に多大な影響力を持っていました。

2.5母音の理由

しかし昨今では、8母音説は、ほとんど支持されていません。定説があるわけではないのですが、5母音以外の3音は連音であるという説が、国語学者の大野晋氏(2008年没)や阪倉篤義氏(1994年没)の共通の理解として提唱されています。

例としてツキ(月)という文字を解析します。月は本来、ツクと読みます。ツクは「点く(点灯する)」の意、もしくは満ち欠けをするため「尽く」という説もあります。

いずれにしても「ツク」は動詞です。動詞を名詞化する場合、コトとかモノを足します。すなわち、つくコト・つくモノと表すわけです。このモノ・コトを表す母音が「i」であるため、ローマ字表記すると「tukui」となります。

tuku+i → tukui (月)

このuiが乙類イです。

3.「無文字 唯刻木結繩 敬佛法」

7世紀に完成した隋(581〜618年の中国の王朝)の書『俀國伝』には、日本について「無文字 唯刻木結繩 敬佛法 於百濟求得佛經 始有文字」(文字は無くただ刻木結縄があるのみ、仏法を敬い百済に仏経典を求め得て文字が始まった)と書かれています。

しかし、すでに 『隋書』俀國伝の607年の記事には、以下のような文が記されています。

其國書曰「日出處天子致書日沒處天子無恙」云云。

(その俀の国書に曰く「日いずるところの天子、書を致す。日没するところの天子恙なきや」等々。)

また、「唯刻木結繩(ただ木に縄を結んで刻む)」とありますが、それが文字であったのでは、という説もあります。

漢字だけでは表しきれなかった日本語

「日本に独自の文字が存在したならば、数百年かけて漢字を輸入し仮名を創作する必要はなかった」と語る学者もいます。漢字は、意味の通りやすい利便性の高い文字として日本文化に大きな影響を与えたことは間違いありません。

しかし、日本人は表意文字である漢字に訓読みを施し、日本人の感性による意味を与えました。これが片仮名・平仮名の誕生につながります。

【まとめ】日本語は一文字ひと文字が意味を持つ

たとえば、漢字の山は中国語で(しゃん – shān)と読み、自然に存在する地形の一種で、周囲の地面よりもかなり高くそびえたっている地域を指します。この山の文字を、日本では(さん)と音読みしますが、訓読みでは(やま)です。やまの意味をヲシテ文字やカタカムナで調べたら、下記のようになりました。

| や | ま | |

| ヲシテ文字の意味 | 恵みを受け止め調和させる | 太陽の恵みを受け止めて下に流す(増える) |

| カタカムナの意味 | 飽和 | 受容・需要 |

なるほど、古代の神代文字から、改めて言葉の意味を確かめることができます。なぜ、片仮名と平仮名が普及していったのか?と遡ると、漢字の伝来以前に、片仮名と平仮名を創り出す素養があったと考えるのが自然でしょう。それが、ヲシテ文字を始めとする神代文字ではないでしょうか。